-

01

TOP

-

02

あなたのONE SCENE

本屋イトマイ

-

03

クロストーク

井ノ原快彦さん

山田五郎さん

中原みなみさん -

04

こよみ、くらし。

避暑

-

05

おとなの私のセルフケア

高級美容液を手放した話

-

06

ちょっと、そこまで

東武日光編

-

07

アートのはなし

-

08

Window on TOBU

-

09

東武沿線小説「てむちゃん」

-

10

てみやげ、おもたせ、心づかい

いちごの加工品

-

11

「パズル」でアタマの体操

数独編

-

12

バックナンバー

-

13

最新号

プレゼントがあたる!

プレゼントがあたる!

第8話

今年のお盆は「義妹と一緒に行くね」と秋田の祖父に伝えていた。だが、その義妹がまさか金髪だとは夢にも思っていなかったのだろう。秋田駅に迎えにきた祖父は目をまんまるにして固まっていた。

私は、毎年お盆は亡き母の実家のある秋田で過ごす。今年は一緒に住んで20年目にして初めて、てむちゃんがついてきた。以前から、来てみたかったらしい。

「瑠璃、都会のひどは垢抜げでらねぇ」

祖父は、いつもの軽トラではなく、4人乗りセダンでレディ二人のお出迎え。田園地帯にある、あみだくじのような農道を縫うようにピカピカのセダンは走る。

「この田んぼ、全部、人の手が入ってるってこと? すごい!」

てむちゃんが驚いていると運転席の祖父が嬉しそうに目を細めた。

「んだ、機械どご使ってもひどが動いで田植えっこして、手ぇかげで、秋さなって実っこついだら稲刈りするんだ」

「ん? ひどってなんですか」

「あい、これな、秋田弁で人のことだ」

春日部育ちのてむちゃんには、秋田弁はまるで外国語だ。そこは元アイドル。物怖じせずにどんどん話しかける。

話しているうちに、田んぼの中に立つ一軒家に辿り着いた。玄関の天井が高く、いくつも部屋がある大きな家だ。

到着してすぐ、私たちは仏間に上がった。祖母が仏壇のろうそくに火を灯す。

「今がらここさ、みんな帰ってくるんだど」

てむちゃんがお土産に持ってきた草加せんべいを仏前に備えた。

「あれ、このせんべい、絵が描いてある」

私が気づくと、てむちゃんがふふふと含み笑いをした。よく見ると、てむちゃんと私の顔が描かれている。

「埼玉名物てむ&瑠璃せんべいでーす」

いつの間に、こんな気の利いたことを!?

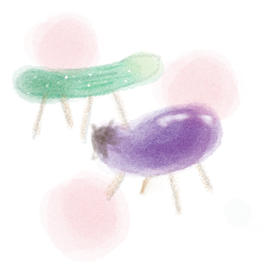

すると、てむちゃんが不思議そうに仏壇にある稲藁でできた馬を指差した。

「これ、なあに?」

「関東は、精霊馬、飾らねがい?」

祖母が答えると、またてむちゃんが質問した。

「しょうりょうま?それって、きゅうりに割り箸刺すやつ?」

「せば、おいがだはナスで精霊牛作るべが」

「精霊牛?」

「んだぁ、ご先祖様さ馬さ乗ってはえぐえさ帰っでぎでもらって、あの世への戻りはべご(牛)さ乗ってゆっくりど帰ってもらうんだ」

野菜で作る馬と牛に、そんな願いが込められていることをてむちゃんも私も知らなかった。

「んだども、稲子ぢゃん、え名前だのになしてでむぢゃんって言うんだ?」

祖父はせんべいを手にとり、しげしげと眺めた。

「嫌いなんです、名前。苗字の払がてへんにむだから、そっちの方がまだマシと思って」

「そいもいいども、稲は命の根っていうがら、農家のおいがだには縁起がえ名前だ。お米豊作さなりますようにって。稲子ぢゃん、いがったら毎年来てけれ。縁起がえがら」

名前を褒められたのは意外だったようで、てむちゃんは照れくさそうな表情をした。私の、初めて見る顔だった。

夜は親戚一同が集まり、宴会となった。刺身や天ぷらなどのご馳走と地酒が卓上を埋め尽くし、私たちはお腹がはち切れんばかりに食べて飲んだ。そのうち、カラオケ大会まで始まって、てむちゃんも私も歌った。すっかりみんなに馴染んだてむちゃんは、秋の稲刈りの約束までしていた。

最終日、私たちは高速バスの時間を待つ間、秋田駅前の居酒屋で過ごした。店の壁には地酒の銘柄を書いた紙が一面に貼られている。

「すごいね、秋田ってとっても豊かなところなんだね」

「そう? 私、もう慣れちゃってるから」

「あの広大な田んぼの中に、ご先祖様が住んでいるんだね」

これまで、そんなふうに思ったことなどなかった。

「帰ったら、精霊牛、一緒に作ってくれる?」

私が聞くと、てむちゃんは乾杯しよっか、と私の盃に酒を注いだ。

「瑠璃のママ、春日部まで来てくれてるといいね」

てむちゃんがそんなことを言うものだから、ほとんど記憶にない母が、近くにいるような気持ちになった。

「てむちゃーん……」

つい、涙目になってしまった。

「んだね、飲も、飲も」

てむちゃんの秋田弁がおかしいせいで、涙が止まらないよ。

著者プロフィール

文筆家、脚本家。2021年日本シナリオ作家協会主催「新人シナリオコンクール」佳作受賞。現在は、小説執筆のほか、脚本家としてテレビや映画の仕事に携わる。