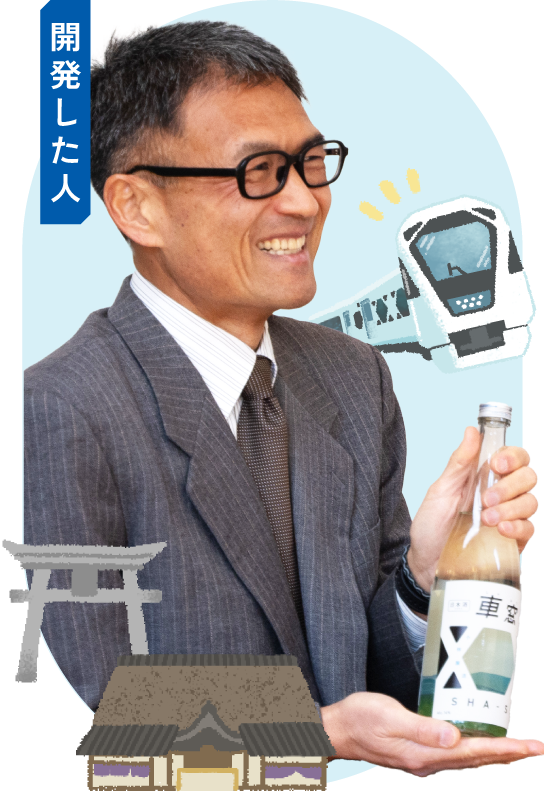

榎本氏 日本酒が本当に大好きで。小林酒店に伺ったことがあって、地元であれだけ特徴のある品揃えをしている酒販店はなかなかないなと、印象に残っていました。だから新聞記事で、「あの小林さんが醸造を始めたのか」と知って、とても興味を持ちました。

―オーダーメイドという形で、酒づくりを請け負うスタイルは、かなり先進的ですよね。

榎本氏 そう思います。地域に根ざしながらも、新しい発想で日本酒をつくっている。その姿勢にとても共感しました。実際に今回の酒づくりでも、田植え、洗米、蒸した米を冷ます作業、そして上槽まで、私たち東武鉄道のメンバーも現場に入らせてもらって、一緒に工程を体験しました。現場の熱量を肌で感じることができて、感激しました。

小林社長 うちは「酒づくりはエンターテインメントだ」という理念でやっています。オーダーメイドを引き受ける時には、酒づくりの「米、精米歩合、仕込み水、種麹、酵母、酒母、上槽(搾り)方法、酒質」など、細かい要素を相談しながら決めます。でも、基本的にはお客さまの要望を断らない。田植えから上槽まで、希望があればどんどん現場に入ってもらいます。すべてを体感してほしいんです。

わたしたちはあえて山の中の不便な場所に蔵を構えていますが、それは、鹿沼に国内外から“わざわざ来てもらえる”蔵にしたかったからなんです。

―小林醸造のチャレンジ精神に、東武鉄道が共鳴したということですね。

榎本氏 はい。実際に打ち合わせを重ねるなかでも、「こんな酒にしたら面白いかも」と、前向きなアイデアがどんどん出てくるんです。お互い、日本酒と地元に強い思いを持っているからこそ、毎回の打ち合わせが本当に真剣で、妥協なく、でも心から楽しめる空気がいつもありました。

小林社長 そうですね。榎本さんは本当に日本酒を愛する人で、喋っていると、次々に発想が広がっていって、やっぱり楽しいですもんね(笑)。