森林資源・水資源の保全と

生物多様性の維持

東武グループでは、沿線地域社会の持続的成長を実現するために、森林・水資源の保全や生物多様性の維持に取り組んでいます。

森林資源・水資源の保全に関しては、東武グループが保有する森林が持つ、治山機能・水資源の涵養・災害の防止・生物多様性の保全、さらには、C02の吸着機能などに着日し、森林の持つ多くの機能が最大限に発揮できるよう、適切な森林保全を行っています。

具体的には、間伐・下刈りなどを行っているほか、沿線自治体と連携して小学生を対象とした里山整備の学習会を実施するなど、森林保全の取り組みに対する理解促進に努めています。また、適正な管理によって森林が吸収したCO2吸収量については、国の認証を受けたクレジットとして広く市場に流通し、地球温暖化対策に貢献、活用されています。

生物多様性の維持については、沿線地域社会の持続的発展には、多様な生物共生・共創が生み出す、様々な価値が不可欠であると考え、東武グループではその一助となるべく、様々な取り組みを行っています。

具体的には、日光においてホタルの自然育成を行っているほか、東武動物公園においては、様々な動物を紹介することで、生物多様性の大切さなどの理解促進に努めているとともに、同園での動物の繁殖を通じて種の保存に取り組んでいます。

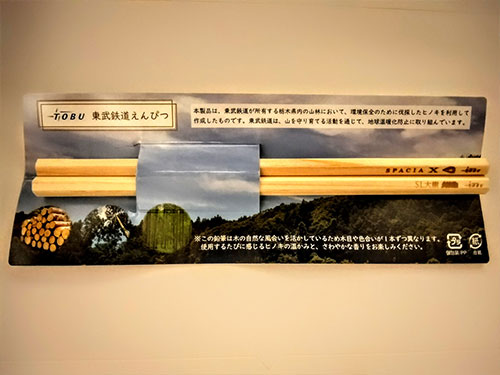

社有林の間伐材活用

東武鉄道では、社有林の管理に伴い発生した間伐材を駅舎リニューアル時に一部の駅においてベンチや内装に活用しています。

国立公園オフィシャルパートナーシップ

東武鉄道と東武トップツアーズの2社は、2017年3月に環境省と国立公園オフィシャルパートナーシップを締結しています。

これは、環境省と企業又は団体が相互に協力し、日本が世界に誇る国立公園の美しい景観と、国立公園に滞在する魅力を世界に向けて発信し、国内外からの国立公園利用者の拡大を図ることで、人々の自然環境の保全への理解を深めるとともに、国立公園の所在する地域の活性化につなげるためのパートナーシッププログラムです。

森林資源・水資源の保全と生物多様性の維持

東武グループでは、沿線地域社会の持続的成長を実現するために、保有する森林の「森林資源・水資源の保全や生物多様性の維持」に取り組んでいます。

森林が持つ、水源涵養機能・土壌保全による災害の防止機能・生物多様性の保全機能、さらには、C02の吸収による地球温暖化抑制機能などに着目し、その機能が最大限に発揮できるよう、定期的な間伐・下刈りなどを行い、適切な森林保全に努めています。

そのほか、沿線自治体や企業・団体と連携して、里山整備の学習会などを実施し、森林保全への理解を広げる活動にも積極的に取り組んでいます。

また、適正な管理によって森林が吸収したCO2吸収量については、国の認証を受けたクレジットとして広く市場に流通し、地球温暖化対策に貢献、活用されています。

「とうぶの森 とちぎ中央」では、栃木県壬生町などと連携し、沿線の小学生を対象とした里山体験学習会を実施しています。「もやかき」・「植樹」などの活動を通じて、森林保全への理解促進に努めています。

保有山林において実施する適正な森林保全(間伐・下刈りなど)

もやかきを体験する参加者

生存種の保存

東武動物公園(東武レジャー企画)では、1981年の開園時から生物種の保存(飼育・繁殖)に取り組んでいます。

これからも培ってきた飼育、繁殖の知見を活かし、種の保存に取り組んでいきます。

ホタルの自然育成

東武鉄道では、 東武鬼怒川線沿線の倉ヶ崎SL 花畑において、 現在ではあまり見られなくなったホタルの幼虫を、かつて自生していた環境下に放流し、 ホタルの自然育成を目指す取り組みを東武動物公園の協力のもとチャレンジしています。

企業情報

- 企業データ

- 東武グループ経営理念等

- 社是・信条

- 基本方針

- 会社概要

- 東武グループ長期経営構想

- 東武グループ中期経営計画2024~2027

- 東武鉄道Webサイト一覧

- 業務組織

- 会社の沿革

- 東武鉄道125周年誌

- 会社要覧

サステナビリティ

- サステナビリティへの考え方

- サステナビリティへの考え方

- ステークホルダーとのコミュニケーション

- 環境負荷低減に向けた取り組み

- 基本的な考え方

- 気候変動に対して

- CO2排出量削減

- 再生可能エネルギーの活用(PPAなど)

- 森林資源・水資源の保全と生物多様性の維持

- 環境データ

- 東京都地球温暖化対策報告書

- グリーンボンド

- 社会環境報告書(2023,2022,2021)

- 南栗橋工場におけるISO14001

- ステークホルダーへの取り組み

- 基本的な考え方

- お客様に対して

- 地域社会に対して

- サプライヤーエンゲージメント

- コーポレート・ガバナンス

- コーポレート・ガバナンスについて

- コーポレート・ガバナンスに関する報告書